多年来,山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司坚持绿色发展不动摇,以健康发展、环境和谐为目标,逐步探索出了一条资源节约、环境友好、生态文明的发展道路,通过科技创新、节能减排,矿区的各项主要材料消耗指标和技术指标均达到了国内同行业领先水平,实现了经济与社会、人与自然的和谐发展。近年来,公司大力弘扬“凝心聚力、安全发展、转型跨越、争创一流”的企业精神,全方位推进企业转型跨越发展,安全管理水平进一步提升、矿井装备现代化日臻完善、生产规模逐步扩大、经济效益显著提高、职工福利极大改善。公司先后荣获临汾市文明单位、山西省“安康杯”竞赛优胜企业、全国煤炭工业先进集体、煤炭工业特级安全高效矿井、AAA级信用企业、安全文化建设示范企业等荣誉称号。

一、始终坚持依法办矿 不断加强宣传推广

在日常生产经营中,始终坚持“在保护中开发、在开发中保护”“矿产资源开发与环境保护并重”等理念,不以破坏环境为代价换取企业经济效益,严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》《煤炭资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》《环境影响评价报告》设计施工,认真执行并落实行政管理部门的要求和有关规定做到了证照齐全、合法生产,得到了主管单位及地方部门的高度赞誉。

在绿色矿山建设过程中,企业将绿色矿山建设纳入企业长期发展规划,摆上重要议事日程,与安全、生产等指标一同部署、一同安排、一同考核。成立绿色矿山领导小组,由主要负责人挂帅,分管矿长具体统筹,并抽调精干人员具体负责实施,提供了可靠的组织保障。

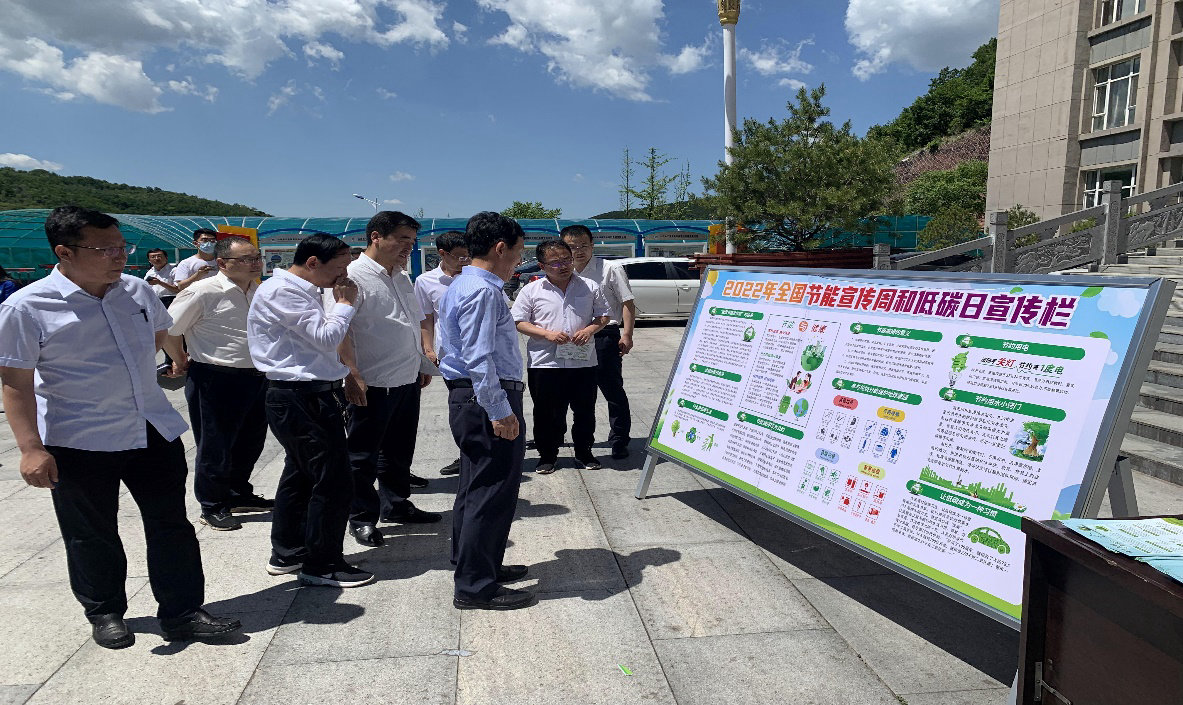

为了营造绿色矿山建设的浓厚氛围,该矿充分利用宣传栏、LED电子屏、内部网络等,广泛宣传绿色矿山、节能减排的重要性、必要性,宣传有关法律法规。此外,还积极开展“节能宣传周”、六五环境日主题宣传等活动,依托活动开展,进一步提高了职工节能减排、保护环境的观念意识,将绿色矿山建设推向了新的高度。

二、积极依托技术创新 充分利用地质资源

科技创新能力是企业的生命之源,是提升核心竞争力的重要途径。作为资源型矿山,大力推行绿色开采理念,创建开采方式的科学化,投资5000余万元积极采用新技术、新材料、新工艺来提高资源综合利用率。大力推进技术进步,努力提高矿产资源综合利用的科技含量。与中国矿业大学合作开展乡宁矿区深井强动压煤巷围岩稳定控制技术项目,使用小煤柱进行开采,采煤工作面之间的保安煤柱从最初设计的30m降低为15m,项目开展以来,一个工作面减少人工投入246万元,材料成本1300万元左右。仅一个煤柱便可减少煤炭资源损失量为8.4万吨,可直接为矿山增加资源回收效益4200万元;目前公司井下已实施两个采煤工作面仅保安煤柱回收增加资源回收效益 8400 万元左右。

三、深入开展节能减排 大力推行清洁生产

把“节支降耗、节能减排、提高效率”作为创建绿色矿山的重要保障,制定具体的节能减排措施,完善评价考核和奖惩机制,确保节能减排目标实现。推行合同能源管理,加强技改力度,深入挖潜降耗,促进节能减排。同时,制定下发了针对各部门的节能考核管理标准,明确了管理职责、时间节点,形成了党政工团齐抓共管节能减排的良好机制。该矿把大力推行清洁生产作为节能减排工作。充分发挥生产废水价值。矿山生产产生的废水主要是选矿生产废水与生活废水。选矿生产废水进入矿井污水处理站后利用回水系统输送回矿区进行循环利用;生活废水由生活污水处理厂处理达到中水回用标准,主要用于日常绿化浇灌、补充生产流程用水。完成矸石场工程和进场道路硬化。将矿区燃煤锅炉全部拆除。对生产过程中产生的矸石、废物油等进行规范处置。对进场道路和工业场地道路进行定期清扫、洒水降尘,防止二次扬尘。同时完成空气能供热系统改造。

四、加强地质环境保护 切实推进社区和谐

认真遵守《中华人民共和国环境保护法》和相关法律法规,严格遵循“以人为本,防治结合”的原则,做好矿山环境保护与恢复治理工作,认真落实矿山环境恢复治理保证金制度,严格执行环境保护“三同时”,每年足额及时缴纳环境恢复治理保证金,并编写了《煤炭资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》,投资2000余万元采取了一系列有效措施进行环境整治和绿化、美化,最大限度地降低了矿业开发对生态环境的负面影响。为加强环境保护和地质治理,企业对矿区进行了整体美化、绿化和地面硬化,使企业真正实现了山清、水秀、景色美。

同时,企业将“绿水青山就是金山银山”绿色生态理念切实贯穿到矿山开发的全过程,认真履行企业社会责任,积极树立良好社会形象,不忘造福当地百姓,积极参与乡村振兴,时刻心系群众,关心群众生活。近年来,每年出资帮助周边农村修建公路和水库,帮助村民脱贫致富;为当地村庄提供劳动就业机会,解决就业难题;定期邀请周边群众到矿上举办联谊活动,请他们为企业的工作挑“毛病”,提建议,实现了企业与社会同发展,人与环境和谐融洽的良好局面。

(文/杨晓敏 许宏伟 杨晓云)