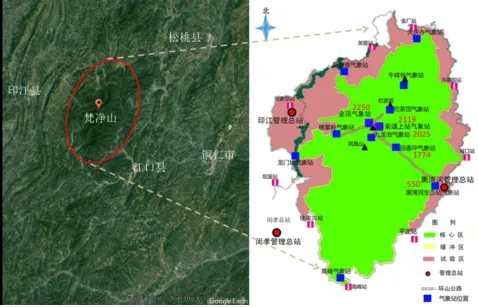

近日,贵州省环境科学研究设计院在国家自然科学青年基金的资助下,联合贵州梵净山国家级自然保护区管理局、贵州梵净山森林生态系统国家定位观测研究站、梵净山国家公园研究院和贵州科学院在梵净山黑湾河(山麓)、茴香坪(山腰)和万宝岩(山顶)建成臭氧及其前体物梯度观测站,这也是国内首次在AAAAA级旅游景区建立边界层臭氧及其前体物梯度观测站。

依托梯度观测平台,可对梵净山臭氧及其前体物的梯度廓线进行精细化观测,分析研究不同海拔高度挥发性有机物反应活性、稳态臭氧浓度及生成控制区和光化学龄的梯度结构及变化规律,量化不同海拔高度臭氧来源组成及平流层-对流层交换对高原低层臭氧的影响,探索高海拔氧化型污染物对低海拔臭氧污染水平的影响,构建不同海拔高度臭氧生成敏感性的EKMA曲线,并与山麓城区传统EKMA曲线进行比对研究,研究结果可为高原城市区域和国家级自然保护区生态环境质量持续提高提供科学支持。

背景延伸:

臭氧污染已成为制约我国空气质量进一步改善的瓶颈。考虑到臭氧空间分布的立体性及其浓度变化与前体物之间的高度非线性关系,仅基于近地面监测数据构建的平面横向EKMA曲线调控前体物,难以准确有效地控制光化学污染。因此,臭氧及其前体物的观测和研究亟需朝纵向发展,从时间和空间两个维度制定光化学污染的防控方案。现有臭氧梯度探测往往是基于系留气艇、载人飞机、无人飞机和气象梯度观测塔获得臭氧及前体物的垂直廓线,由于空域管制和载荷限制,研究结果的数量和可靠性均十分有限。近年来,高山观测成为大气污染观测研究的一种理想选择,然而已有研究只聚焦臭氧及其前体物背景浓度、长距离传输的时间变化和气象机制,鲜有梯度同步观测及差异性剖析研究,针对光化学污染垂直分布、梯度差异性机理的研究更是匮乏。

来源:贵州省生态环境厅