黔南州瓮安县银盏镇岩根河村,群山环绕间,瓮福磷矿大塘矿的作业区与周边葱郁的植被融为一体。若不是远处隐约传来的机械作业声,很难想象这里是一座年产百万吨级磷矿的现代化矿山。

“以前提到矿山,大家想到的是尘土飞扬、污水横流。但现在,我们矿区的绿化覆盖率超过80%,外排水的总磷浓度甚至比饮用水标准还低。”大塘矿安全环保主任岑修指着货场边上的防尘网和喷淋装置说道。这座矿区面积3.3平方公里的地下矿山,自2015年投产以来,始终将“绿色”植入生产全流程。

科技治污:撬动环保效能的关键密码

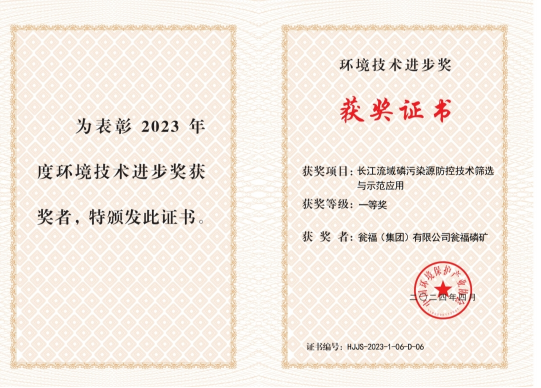

2023年9月,大塘矿的“磷矿废水撬装模块化高效处理技术”通过生态环境部科技成果鉴定。这项技术将传统絮凝沉降法与智能化控制结合,通过模块化设计实现废水处理的灵活性和高效性。

“过去汛期每天要处理2000多立方米污水,传统工艺耗时耗力。现在通过模块化设备,处理效率提升40%,药剂用量减少30%,总磷浓度稳定控制在标准限值以下。”瓮福磷矿技术副矿长徐绍飞介绍。这一成果的背后,是瓮福集团每年超亿元的科研投入,以及“从末端治理到源头防控”的环保理念转变。

数据说话:环保设施的硬核支撑

在大塘矿环保处理站的控制室内,电子屏幕上实时跳动着外排水中总磷、悬浮物、pH值等的监测数据,这些数据仅为国家标准的1/10至1/15。

“我们的雨污分流系统覆盖了整个矿区,配备有300多立方米的淋溶水收集池和一座处理能力为200立方米/小时的环保处理站,确保污水‘滴水不漏’。”在处理车间,大塘矿环保专员吴青松指着滤池中的石英砂层解释:“污水经过絮凝、沉淀、过滤后,还要经过在线监测仪‘把关’,数据每2小时上传至州控平台,人工检测每月至少一次,从未超标。”

生态修复:让矿山与自然共生

货场上,3000多平方米的防尘网如绿色屏障般延展,喷淋装置定时启动,抑制扬尘扩散。对建设初期形成的排土场开展生态修复,复垦土地上栽种的刺槐和灌木已形成连片绿荫。

“我们采用‘边开采、边修复’模式,每年投入数百万元用于植被恢复。”瓮福磷矿党委副书记、矿长葛继表示。这一做法与瓮福集团早年治理磷石膏污染的经验一脉相承——通过防渗技术、渣场铺膜和资源化利用,将历史遗留的环保“欠账”转化为发展新动能。

综合利用:尾矿循环利用的典范

大塘矿开采出来的矿石经过瓮福磷矿选矿厂加工磷精矿的过程中要产生尾矿,而尾矿的处理又是摆在矿山面前的一道难题。

认真践行落实贵州省“富矿精开”战略,是大塘矿破解这一难题的关键所在。为了发挥尾矿的最大价值,实现尾矿零排放,大塘矿实施了全尾充填采矿技术,这一举措既消除了尾矿排放带来的安全环保风险,又解决了地下矿山开采带来的安全生产难题,提高了矿石回收率,可谓一举两得!每当谈到这个问题时,组织并推动该项工作的贵州省劳动模范获得者、瓮福磷矿党委书记、工会主席、副矿长曹江洪满脸骄傲和自豪。

迈向更高标准的绿色矿山

尽管大塘矿的环保实践成效显著,但仍面临挑战。例如,伴生资源氟、硅综合利用能力还需加强,需拓展以氟硅资源为核心的耦合创新领域。此外,尾矿资源化价值利用率还不高的问题也需未来努力攻克。

对此,有环评专家提出三点建议:

1. 深化循环经济。借鉴瓮福集团磷石膏制建材、水泥的经验,探索尾矿资源化价值利用,打造“矿山—化工—建材”产业链。

2. 强化智慧监管。引入AI水质预测系统,提前预警汛期污染负荷波动。

3. 推动标准升级。将“总磷≤0.2mg/L”的企业内控标准推广至行业,助力长江经济带磷污染治理。

从“环保达标”到“生态增值”,大塘矿的实践证明,绿色发展不是负担,而是核心竞争力。正如瓮福集团总经理陈少平所言:“我们要做有责任心的企业,让每一滴水、每一寸土地都经得起历史检验。”这座矿山的蜕变,为资源型行业的可持续发展提供了鲜活范本。

文/文瑞成 康峥雄