2024年3月,贵州省第六生态环境保护督察组督察毕节市发现,报废机动车回收拆解工作全过程管理不力,行业内存在违法违规经营、管理秩序混乱、风险隐患突出等问题。

2024年3月,贵州省第六生态环境保护督察组督察毕节市发现,报废机动车回收拆解工作全过程管理不力,行业内存在违法违规经营、管理秩序混乱、风险隐患突出等问题。

一、基本情况

随着毕节市经济社会快速发展,机动车保有量不断增加,全市机动车累计达到133.86万辆。在巨大的市场和利润面前,部分企业未取得“报废机动车回收拆解”许可非法从事机动车回收拆解、转移注销等经营活动,严重干扰报废机动车回收拆解行业秩序。拆解过程产生的废矿物油、废铅酸蓄电池、废三元催化剂等多种危险废物,极易造成水、大气、土壤环境污染,非法转移和处置过程会带来极大的环境安全隐患。

二、主要问题

(一)报废机动车回收拆解市场混乱,“劣币驱逐良币”问题突出

《报废机动车回收管理办法》第五条规定:“国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定,任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。”

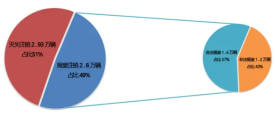

截至督察进驻,据“公安交通管理综合应用平台”统计,2022年以来毕节市注销机动车共计约5.74万辆(其中汽车约3.54万辆,摩托车约2.2万辆),其中注销原因为“报废”的约2.8万辆(其中汽车约2.43万辆,摩托车约0.37万辆);注销原因为“灭失”的约2.93万辆(其中汽车约1.1万辆,摩托车约1.83万辆),“灭失”占比高达51%。据“全国汽车流通信息管理系统”统计,2022年以来全市10家合法报废机动车拆解企业共报废约1.6万辆机动车(其中汽车约1.38万辆,摩托车约0.2万辆,其它约0.02万辆),本地合法拆解处置率57%。大量报废机动车未实现有效监管,部分流入非法回收、拆解市场。非法拆解企业(个人)因销路更宽,零部件非法回收等原因,经营利润更高,回收价格更高,抢占更多市场。目前全市已有3家合法经营企业因市场原因处于停业状态。

图1 2022年以来毕节市机动车注销与报废情况统计

(二)合法回收拆解企业受利益推动,违规经营情况时有发生

《报废机动车回收管理办法》第九条规定:“报废机动车回收企业对回收的报废机动车,应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》,收回机动车登记证书、号牌、行驶证,并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记,将注销证明转交机动车所有人。”通过走访部门、报废机动车回收拆解企业、社会人士等多渠道发现,部分合法机动车拆解企业为增加业务量、提高经营利润,机动车车主为获取更大利益,主动不索取报废机动车回收证明及机动车注销证明等原因,部分报废机动车未按照真实原因注销,致使交管部门未能对报废“五大总成”进行有效监管。

(三)非法回收拆解行为屡禁不止,环境风险隐患突出

督察组随机核查发现,行业主管部门及相关部门对报废机动车回收拆解行业全过程监管力度不够,未能形成合力有效监管,加之非法回收拆解行为动态性较强,导致非法回收拆解现象多发。非法回收、拆解机动车场地建设不规范,多为露天粗放作业,未建任何污染防治设施,回收、拆解产生的废电池、废矿物油、废三元催化等危险废物随意堆放,废油、废气影响周边环境、群众生活。同时大量报废机动车“总成”、零配件非法流向市场,存在安全隐患。仅七星关区就存在多家再生资源、废旧物资、金属回收公司或个人以“再生资源回收利用”为名,行“非法回收、拆解机动车”之实。

图2 报废汽车非法回收点

督察发现,七星关区贵州万铂再生资源回收有限公司、七星关区海子街中学附近一场地内露天混堆多辆报废车辆和零配件,黑色油污遍地遗撒,废矿物油、废铅蓄电池等危险废物管理不规范,未建立相关台账,环境风险突出;七星关区三板桥街道办十一中附近存在非法回收、拆解机动车点,现场管理混乱,拆解零部件混堆、乱堆,污染外环境。

图3 非法拆解的机动车零部件及废旧铅酸蓄电池未规范贮存

三、原因分析

毕节市商务部门对辖区内报废机动车回收、拆解工作重视不够、管控不力,未与交管、市场监管等部门形成有效合力;报废机动车回收拆解企业相关法律法规执行不到位,报废机动车非法回收拆解现象频发,环境和安全风险隐患突出。

来源:贵州省第六生态环境保护督察组